Solidarität und Dekonstruktion als Intervention gegen Antisemitismus in den sozialen Medien

[Ein Gastbeitrag von Monika Hübscher, Doktorandin an der Universität Haifa, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen sowie Leiterin des Projekts „Social Media Literacy gegen Antisemitismus“]

Im Jahr 2024 lässt sich mit Zuversicht feststellen, dass soziale Medien die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Informationen teilen und die Welt wahrnehmen, grundlegend verändert haben. Allerdings haben sie auch die Dynamik des Entstehens und der Verbreitung von Antisemitismus revolutioniert. In den vergangenen Jahren wurde deutlich, wie Plattformen, die eigentlich Menschen verbinden sollten, stattdessen genutzt wurden, um Polarisierung und Hass in unserer Gesellschaft zu verbreiten.

Am 7. Oktober 2023 verübte die Terrororganisation Hamas einen verheerenden Angriff im Süden Israels. Dabei hat sie ihre Verbrechen systematisch dokumentiert und gezielt über soziale Medien verbreitet.

Im Anschluss an den Angriff registrierten Forschende einen drastischen Anstieg antisemitischer Kommentare auf Plattformen wie YouTube, insbesondere unter Beiträgen zum Nahostkonflikt. Auch auf Deutsch war ein rapider Zuwachs antisemitischer Aussagen zu verzeichnen, wie der RIAS-Bericht von 2023 bestätigt. Diese Welle des Hasses blieb nicht auf digitale Räume beschränkt: Übergriffe auf jüdische Personen und Einrichtungen nahmen spürbar zu, wobei die in sozialen Netzwerken geschürte Gewalt zunehmend auch in der physischen Welt sichtbar wurde.

Die Eskalation von antisemitischer Gewalt nach dem 7. Oktober 2023 gibt Anlass zu einer Reihe von Fragen: Wie lässt sich der Anstieg von Antisemitismus in den sozialen Medien nach dem Massaker und Terror der Hamas erklären? Welche Faktoren begünstigen die Verbreitung von Antisemitismus auf den Plattformen und welche Maßnahmen können dagegen ergriffen werden?

Antisemitismus in den sozialen Medien unterscheidet sich erheblich von seiner Erscheinungsform in der analogen Welt: Die Verbreitung erfolgt sekundenschnell und kostenlos, kennt keine geografischen Grenzen und kann potenziell Millionen von Menschen weltweit erreichen.

Dabei zeigt sich Antisemitismus in einer Vielzahl von Inhalten. Diese reichen von Textbeiträgen wie Kommentaren, Profilnamen und Hashtags bis hin zu Formaten wie Reels, Videoblogs (Vlogs), Memes, GIFs und Emoji-Kombinationen. Doch antisemitische Inhalte beschränken sich nicht allein auf Worte: Auch Symbole wie Likes und Hashtags tragen zur Sichtbarkeit und Verbreitung antisemitischer Ideologien bei. Besonders auf algorithmisch gesteuerten Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und TikTok entfaltet sich Antisemitismus oft unaufhaltsam. Hier wird er zu einer Form von (symbolischer) Gewalt, die sich in verbaler und visueller Diskriminierung sowie Aggression äußert.

Während der Fokus oft auf antisemitischer Hassrede liegt, sind antisemitische Bilder in der Praxis sogar noch weiter verbreitet. Antisemitische Bilder ermöglichen es Nutzern, Sprachbarrieren zu überwinden und verbale Tabus zu umgehen. Durch ihre wiederholte und weitreichende Verbreitung verstärken sich die Stereotype und tragen zur schleichenden Normalisierung von Antisemitismus bei. Im Gegensatz zu Hassrede, die vom Verständnis einer bestimmten Sprache abhängt, sind antisemitische Bilder universell verständlich. Durch ihre algorithmengesteuerte Sichtbarkeit in sozialen Medien werden sie zu einem besonders gefährlichen Instrument für die Verbreitung von Hass.

Social-Media-Algorithmen sind komplexe Regelwerke, die festlegen, welche Inhalte uns in sozialen Medien angezeigt werden. Sie analysieren unser Verhalten, unsere Vorlieben und Interessen, um personalisierte Inhalte und zielgerichtete Werbung zu erstellen. Indem sie erfassen, was wir mögen, teilen oder wonach wir suchen, zielen Algorithmen darauf ab, uns durch relevante und ansprechende Inhalte möglichst lange zu beschäftigen.

Das Problem besteht jedoch darin, dass diese Systeme nicht neutral sind. Social-Media-Plattformen basieren auf nutzergenerierten Inhalten, und ihre Algorithmen bevorzugen Beiträge, die besonders viel Aufmerksamkeit erhalten – etwa durch Likes, Shares oder Kommentare – und verbreiten diese Inhalte dadurch verstärkt. Studien zeigen, dass gerade kontroverse oder schädliche Inhalte häufig die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Im Zusammenhang mit Antisemitismus ist dies besonders besorgniserregend.

So verbreiten sich antisemitische Verschwörungsmythen besonders schnell, weil sie reißerisch sind und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Wenn solche Inhalte geteilt und mit vielen Likes oder Kommentaren versehen werden, fühlen sich die Verfasser in ihren hasserfüllten Überzeugungen bestärkt. Gleichzeitig könnten selbst zufällige Betrachter, die auf solche Inhalte stoßen, beginnen, sie für glaubwürdig zu halten, allein aufgrund der hohen Aufmerksamkeit in Form von Reaktionen und Kommentaren, die sie erhalten.

Algorithmen beeinflussen nicht nur, welche Inhalte wir konsumieren, sondern auch, wie wir die Realität wahrnehmen. Wer beispielsweise auf TikTok antisemitische Verschwörungserzählungen anschaut, erhält durch die Empfehlungsalgorithmen mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere ähnliche Inhalte. Wenn Nutzer:innen nicht in der Lage sind, den antisemitischen Gehalt von Social-Media-Posts oder Reels zu erkennen, kann die wiederholte Konfrontation mit solchen Verschwörungsmythen dazu führen, dass diese zunehmend als glaubwürdig wahrgenommen werden.

Algorithmen in sozialen Medien sind darauf ausgelegt, Inhalte zu empfehlen, die die Nutzer:innen wahrscheinlich interessieren, um deren Engagement zu maximieren. In diesem Prozess spiegeln Algorithmen die bisherigen Interaktionen und Präferenzen der Nutzer:innen wider. Wenn Nutzer:innen wiederholt Inhalte von antisemitischen Profilen konsumieren oder mit diesen interagieren, interpretieren Algorithmen dies als Vorliebe und fördern ähnliche Inhalte stärker. Dies kann dazu führen, dass antisemitische Inhalte tiefer in die Empfehlungsmechanismen und die personalisierten Strukturen sozialer Medien eingebettet werden. Dies verstärkt nicht nur die Sichtbarkeit solcher Inhalte, sondern kann auch Filterblasen und Echokammern begünstigen, in denen antisemitische Ideologien weiter normalisiert werden.

Diese Dynamik lässt sich mit einem Raum voller Spiegel vergleichen, in dem schädliche Stereotype und Verschwörungstheorien ständig reflektiert und verstärkt werden. Nutzer:innen werden immer wieder ähnlichen Inhalten ausgesetzt, was dazu führt, dass antisemitische Stereotypen und Ideologie nicht nur weit verbreitet werden, sondern auch an scheinbarer Glaubwürdigkeit gewinnen.

Erfahrungen mit Antisemitismus in den sozialen Medien

In ihren Berichten geben jüdische Nutzer:innen an, dass sie Antisemitismus in erster Linie in den sozialen Medien erfahren. Die psychologischen Auswirkungen der ständigen Konfrontation mit Antisemitismus auf den Plattformen sind vielseitig und reichen von erhöhter Angst und Unsicherheit bis hin zu Schlafstörungen und Gefühlen der Isolation. Studien belegen, dass jüdische Nutzer:innen häufig Zuflucht und Unterstützung nur innerhalb der jüdischen Gemeinschaft finden. Viele schützen sich vor Antisemitismus, indem sie ihre jüdische Identität verbergen, ihre Anonymität erhöhen oder gezielt eine jüdische Community in den sozialen Medien aufbauen.

Auch nicht-jüdische Nutzer:innen kommen in sozialen Medien häufig mit antisemitischen Inhalten in Kontakt. Die Studie „Antisemitismus und Jugend“ der Universität Duisburg-Essen zeigt, dass viele Jugendliche Schwierigkeiten haben, Antisemitismus auf Plattformen wie Instagram oder TikTok zu erkennen – selbst dann, wenn sie bereits Erfahrungen mit schulischen oder außerschulischen Bildungsprogrammen zur Antisemitismusprävention haben.

Social Media Literacy gegen Antisemitismus

Basierend auf den Erkenntnissen der Studie „Antisemitismus und Jugend“ wurde das Bildungsprogramm „Social Media Literacy gegen Antisemitismus“ ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, junge Menschen zu befähigen, antisemitische Inhalte auf Social Media kritisch zu hinterfragen und zu dekodieren. Social Media Literacy (SML) schult Nutzer:innen darin, die Mechanismen hinter der Verbreitung solcher Inhalte – etwa durch Algorithmen oder soziale Validierung wie Likes und Followerzahlen – zu verstehen und ihnen reflektiert zu begegnen.

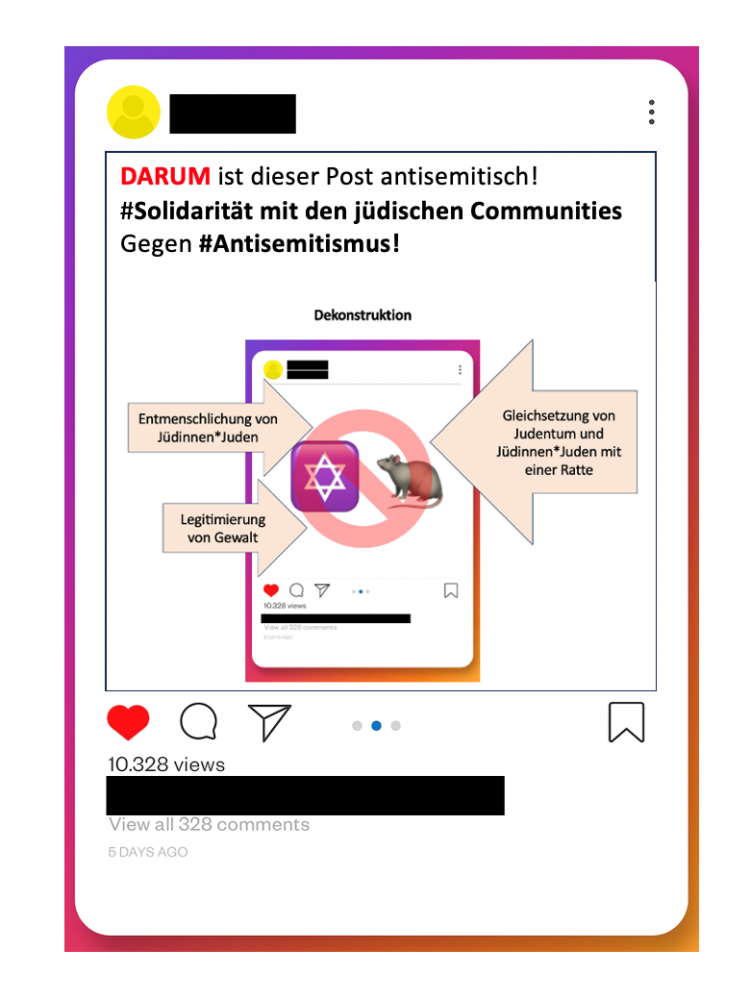

Ein zentraler Bestandteil ist die Dekonstruktion antisemitischer Inhalte. Sie hilft, die oft subtilen Bedeutungen von Begriffen, Bildern und Narrativen zu entschlüsseln, die Stereotype und Vorurteile transportieren. Gleichzeitig stärkt sie das Bewusstsein für die historischen Wurzeln des Antisemitismus und die Verflechtungen mit anderen Diskriminierungsformen. Nur durch die Kombination von Social Media Literacy und der Fähigkeit zur Dekonstruktion können junge Menschen befähigt werden, antisemitische Mythen zu erkennen, kritisch zu analysieren und aktiv gegen die Normalisierung solcher Inhalte vorzugehen.

Intervention: Dekonstruktion und Solidarität

Im Umgang mit Antisemitismus auf Social Media sind Solidarität und Dekonstruktion zwei zentrale Strategien, um Betroffenen zu helfen und Hass entgegenzuwirken. Solidarität zu zeigen, zielt darauf ab, Betroffene von Antisemitismus sichtbar zu unterstützen. Dies kann durch das Posten von Inhalten geschehen, die Solidarität zeigen, über Antisemitismus aufklären oder durch das Liken oder positive Kommentieren von Beiträgen Betroffener, wodurch emanzipatorische Räume geschaffen und der soziale Zusammenhalt gestärkt werden. Diese Form der Unterstützung vermittelt nicht nur den Betroffenen, dass sie nicht allein sind, sondern signalisiert auch der breiten Öffentlichkeit, dass es Widerstand gegen Antisemitismus gibt.

Die Strategie der Dekonstruktion geht einen Schritt weiter: Sie befähigt Nutzer:innen, antisemitische Inhalte zu analysieren, ihre Mechanismen offenzulegen und Stereotype zu decodieren. Dabei wird nicht direkt auf die antisemitischen Posts reagiert, um deren Verbreitung nicht zusätzlich zu fördern. Stattdessen werden eigenständige Beiträge veröffentlicht, die Antisemitismus entschlüsseln, historische und gesellschaftliche Zusammenhänge erklären und Solidarität mit Betroffenen zeigen. Diese dekonstruierten Inhalte tragen dazu bei, die Funktionsweisen sozialer Medien als Bildungsinstrument zu nutzen und Plattformen langfristig sicherer und inklusiver zu gestalten.

Allerdings bergen die Strategien Solidarität und Dekonstruktion auch Risiken, da diejenigen, die sich öffentlich positionieren, selbst ins Visier von Angriffen geraten können. Daher ist es besonders wichtig, junge Menschen zu ermutigen, die positiven Wirkungen von Solidarität zu erleben, sie aber gleichzeitig über mögliche Gefahren aufzuklären. Beide empowernde Widerstandsstrategien schaffen Raum für Aufklärung und stärken die Resilienz gegen Antisemitismus.

Quelle: Monika Hübscher, Social Media Literacy gegen Antisemitismus

Zum Weiterlesen:

Hübscher, M., & Pfaff, N. (2024). „Weil je mehr Klicks die haben, desto mehr wird es dann natürlich auch“. Umgangsformen junger Menschen mit Antisemitismus und Hass in den sozialen Medien. In IDZ Jena (Hrsg.), Wir sind Demokratie. Herausforderungen für eine pluralistische Gesellschaft – 14. Wochen der Demokratie (S. 7-12). URL: https://www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/PDFs_WsD14/WsD14_Beitrag_Monika_Huebscher_Nicolle_Pfaff.pdf

Alice Salomon Hochschule Berlin & Haus der Kulturen der Welt (Hrsg.) (2023). Digitaler Hass – Phänomene, Prävention und Bewältigung. Berlin: Alice Salomon Hochschule Berlin. URL: https://www.ifaf-berlin.de/media/BroschuereDigitalerHass.pdf

Monika Hübscher leitet zusammen mit Nicolle Pfaff das deutsch-englische Forschungs- und Bildungsprojekt „Social Media Literacy gegen Antisemitismus“ an der Universität Duisburg-Essen. Die International Conference on Jewish Material Claims Against Germany unterstützt das Projekt, gefördert durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und durch das Bundesministerium der Finanzen.

Bildnachweis: Priscilla Du Preez / unsplash.com